海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品带离先行区使用管理暂行办法(琼药监综〔2020〕3号)

《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品带离先行区使用管理暂行办法》已经3月24日海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区领导小组会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行

来源:医疗器械注册代办 发布日期:2023-08-23 阅读量:次

附件:软性接触镜临床评价注册审查指导原则(2023年第33号).doc

本指导原则旨在指导注册申请人对软性接触镜开展临床评价,同时也为技术审评部门审评软性接触镜临床评价资料提供参考。

本指导原则是对软性接触镜临床评价的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。本指导原则发布实施之日起,原《软性接触镜临床试验指导原则》废止。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件,但不包括审评审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以采用,但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定,随着法规和标准的不断完善,以及科学技术的不断发展,相关内容也将适时进行调整。

本指导原则适用于采用光学矫正原理,以矫正近视、远视、散光为目的的单焦点日戴软性接触镜(以下简称软性接触镜),可着色或不着色,常见材料为水凝胶、硅水凝胶等材料。该产品分类编码为16-06-01,管理类别为III类。不包括连续配戴、双焦、多焦或渐变焦等软性接触镜。

软性接触镜属于《决策是否开展医疗器械临床试验技术指导原则》提及的临床使用具有高风险的第三类医疗器械,除该指导原则第三部分第(一)款规定外,原则上需要开展临床试验。《决策是否开展医疗器械临床试验技术指导原则》中第三部分第(一)款第一、第二种情形,结合软性接触镜自身特点,建议采用临床试验路径进行评价,第三种情形可以考虑采用同品种临床评价路径申报。

当注册申请人通过临床试验开展软性接触镜的临床评价时,可参考本章要求开展临床试验,特殊功能设计的软性接触镜产品(如连续配戴、双焦、多焦或渐变焦等)须结合申报产品自身特点另行制定开展上市前临床试验。

如软性接触镜具有前代产品,但前代产品未在中国获准上市,申报产品是对前代产品进行的设计变更,此时建议按临床试验路径进行临床评价。软性接触镜的前代产品是指,与申报产品属于同一注册申请人,具有相同适用范围、相同材料配方,且技术特征相同或相似的产品,申报产品与前代产品为迭代关系。与前代产品相比差异部分需要提供临床数据时,可按本导则第三章内容提供相应资料。

软性接触镜如有境外临床试验数据,其符合我国注册相关要求,遵循伦理、依法、科学原则,且数据科学、完整、充分时,可参照《接受医疗器械境外临床试验数据技术指导原则》作为临床试验资料提交,选择临床试验路径进行临床评价。

(一)临床试验目的

临床试验需设定明确、具体的试验目的。申请人可综合分析试验器械特征、非临床研究情况、已在中国境内上市(下文简称已上市)同类产品的临床数据等因素,设定临床试验目的。软性接触镜产品的临床试验目的一般为评价申报产品是否具有预期的临床安全性和有效性,更关注试验器械的疗效是否可满足临床使用的需要。

(二)临床试验设计类型

以申请软性接触镜上市为目的的临床试验应是前瞻性、随机对照临床试验,临床试验建议在两个及以上医疗器械临床试验机构中进行。对照用医疗器械应选择境内已经批准上市的同类产品,应考虑其主要功能原理与受试产品一致,配戴方式一致,配戴周期相同,镜片材料相似,不建议采用历史对照或非平行对照。

(三)入排标准

试验组和对照组需采用统一的入选标准和排除标准,受试者应分别检查两眼,框架镜最佳矫正视力均能达到5.0。其他入选标准和排除标准的具体内容由临床试验负责单位具体讨论决定。

(四)评价指标

1.主要终点

戴镜有效率。其中有效定义为戴镜一周时分别检查两眼矫正视力均大于等于5.0(标准对数视力表)为“有效”。

2.次要终点

2.1有效性终点

框架镜最佳矫正视力、接触镜矫正视力、轴位稳定性(适用时)。可使用我国标准对数视力表检查受试者的框架镜最佳矫正视力和接触镜矫正视力(远用)并记录。

2.2安全性终点

包括但不限于如下内容:

2.2.1眼部情况:在临床试验期间要求定期随访观察眼部的变化,包括:裸眼视力(远用)、眼睑、睑缘、泪膜、结膜、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、眼底、眼压等,在临床观察期间需严密监控并记录临床并发症的发生,随访次数由申办者与研究者在研究方案中确定,原则上不能少于3次。

2.2.2镜片配适状态:初次配戴及定期随访中需观察镜片在眼表的位置(中心定位)、覆盖度、松紧度、活动度,并评价和记录其等级。

2.2.3镜片状态:在定期随访中观察镜片的污损情况如:沉淀、变形、变色、锈斑、划痕、破损等。

2.2.4屈光状态:屈光度和角膜曲率,应提供受试者戴镜前、后的屈光度变化(球镜度及柱镜度)和角膜曲率变化。

目前软性接触镜的临床常规疗效评价指标可参考附件1和附件2。

(五)临床试验样本量

根据对照用软性接触镜的相应指标的循证医学相关资料做出检验假设并计算样本量。同时,样本量的确定与选择的假设检验类型(优效、非劣效、等效性检验)及I、II类错误和具有临床意义的界值(疗效差)有关,同时还应考虑预计排除及临床失访的病例数。

临床试验样本量的确定应当符合临床试验的目的和统计学要求,并且完成所有访视的受试者不应少于本指导原则中规定的最低样本量。目前,软性接触镜产品的有效性、安全性的评估均应采用临床上通用的评价标准,每个评价病例应该是完整的双眼数据,临床试验最终完成总样本量不少于120例,非劣效界值不大于10%,试验组不少于60例。

(六)临床试验随访时间

不同产品的临床试验随访时间不完全一致,随访时间的确定应该具有医学文献资料支持,要有医学共识。

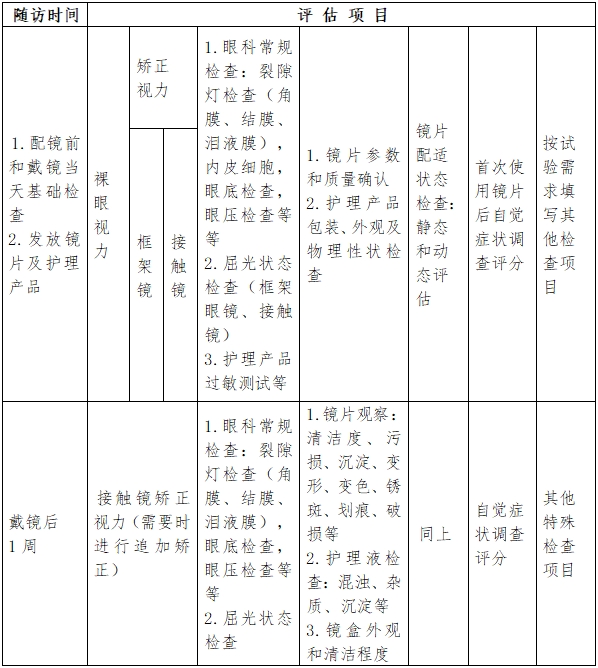

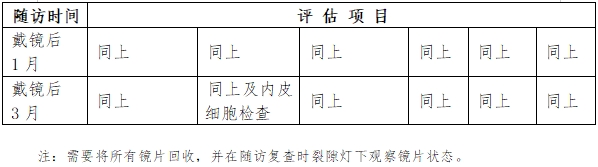

目前,软性接触镜的临床试验至少应分别于戴镜当天和戴镜1周、1个月、3个月进行随访观察。(可结合试验产品的临床观察具体情况设定更为频繁的观察时间)。

(七)确定护理系统

根据受试产品的 特性选择适合的并已经在我国批准上市的护理产品,要求试验组与对照组使用相同的护理用品。

在定期随访中同时观察镜盒中护理液和瓶中护理液有无混浊、杂质、沉淀及对眼睛的刺激症状等。

(八)临床随访观察内容

在随访中对软性接触镜产品的有效性、安全性、舒适性等方面进行评估。(随访评估内容可参考附件3)

(九)统计分析方法

1.统计描述

人口学指标、基线数据一般需选择合适的统计指标(如均数、标准差、中位数等)进行描述以比较组间的均衡性。

主要评价指标在进行统计推断时,需同时进行统计描述。值得注意的是,组间差异无统计学意义不能得出两组等效或非劣效的结论。

次要评价指标通常采用统计描述和差异检验进行统计分析。

2.假设检验和区间估计

在确定的检验水平(通常为双侧0.05)下,按照方案计算假设检验的检验统计量及其相应的P值,做出统计推断,完成假设检验。对于非劣效性试验,若P≤α,则无效假设被拒绝,可推断试验组非劣效于对照组。对于优效性试验,若P≤α,则无效假设被拒绝,可推断试验组临床优效于对照组。对于等效性试验,若P1≤α和P2≤α同时成立,则两个无效假设同时被拒绝,推断试验组与对照组等效。

亦可通过构建主要评价指标组间差异置信区间的方法达到假设检验的目的,将置信区间的上限和/或下限与事先制定的界值进行比较,以做出临床试验结论。按照方案中确定的方法计算主要评价指标组间差异的(1-α)置信区间,α通常选取双侧0.05。对于高优指标的非劣效性试验,若置信区间下限大于-∆(非劣效界值),可做出临床非劣效结论。对于优效性试验,若置信区间下限大于∆(优效界值),可做出临床优效结论。对于等效性试验,若置信区间的下限和上限在(-∆,∆)(等效界值的劣侧和优侧)范围内,可做出临床等效结论。

对试验结果进行统计推断时,建议同时采用假设检验和区间估计方法。

3.基线分析

除试验器械及相应治疗方式外,主要评价指标常常受到受试者基线变量的影响,如疾病的分型和程度、主要评价指标的基线数据等。因此,在试验方案中应识别可能对主要评价指标有重要影响的基线变量,在统计分析中将其作为协变量,采用恰当的方法(如协方差分析方法等),对试验结果进行校正,以修正试验组和对照组间由于协变量不均衡而对试验结果产生的影响。协变量的确定依据以及相应的校正方法的选择理由应在临床试验方案中予以说明。对于没有在临床试验方案中规定的协变量,通常不进行校正,或仅将校正后的结果作为参考。

4.中心效应

在多个中心开展临床试验,可在较短时间内入选所需的病例数,且样本更具有代表性,结果更具有推广性,但对试验结果的影响因素更为复杂。

在多个中心开展临床试验,需要组织制定标准操作规程,组织对参与临床试验的所有研究者进行临床试验方案和试验用医疗器械使用和维护的培训,以确保在临床试验方案执行、试验器械使用方面的一致性。当主要评价指标易受主观影响时,建议采取相关措施(如对研究者开展培训后进行一致性评估,采用独立评价中心,选择背对背评价方式等)以保障评价标准的一致性。尽管采取了相关质量控制措施,在多中心临床试验中,仍可能出现因不同中心在受试者基线特征、临床实践(如手术技术、评价经验)等方面存在差异,导致不同中心间的效应不尽相同。当中心与处理组间可能存在交互作用时,需在临床试验方案中预先规定中心效应的分析策略。当中心数量较多且各中心病例数较少时,一般无需考虑中心效应。

在多个中心开展临床试验,各中心试验组和对照组病例数的比例需与总样本的比例基本相同。当中心数量较少时,建议按中心进行分层设计,使各中心试验组与对照组病例数的比例基本相同。

(八)其他注意事项

软性接触镜的临床试验应采用标准的方法检查视力,在临床试验中推荐使用标准对数视力表。如在多家临床机构进行临床试验,不同的临床试验机构间使用的视力表须一致。同时涉及屈光度检查时,均应以受试者主觉验光值(包括球镜度及柱镜度)为准,客观验光数值(包括球镜度及柱镜度)应记录并作为参考。

当软性接触镜的前代产品已在中国获准上市,申报产品是对前代产品进行的设计变更,且注册申请人拟通过已有数据(如非临床研究数据、前代产品的临床数据、申报产品境外临床数据)证明申报产品符合医疗器械安全和性能基本原则,可考虑进行同品种临床评价。若软性接触镜与前代产品相比,具有全新的技术特性(如采用了全新材料配方、结构设计、技术特性等),或者若申报产品与同品种产品相比,差异部分与已有产品无法证明产品安全有效的,已有数据无法证明申报产品安全有效的,原则上仍需通过临床试验完成临床评价。

(一)同品种产品的选择

当注册申请人通过同品种比对方式开展软性接触镜的临床评价时,宜选择前代产品,即与申报产品适用范围相同、材料配方相同、技术特征相同或尽可能相似的前代产品作为同品种医疗器械。

由于软性接触镜产品适用范围的屈光类型与产品光学性能直接对应,对于申报产品后顶焦度扩大的情形,例如同品种产品只包含负光焦度,申报产品同时含有正、负光焦度时,适用范围对比时虽存在差异,但考虑到软性接触镜采用光学矫正原理矫正近视、远视的方法,已临床应用多年,且光学设计相对成熟,有较强通用性,此种情形申请人可在对比适用范围时视为基本相同。

技术特征方面应着重关注申报产品与对比产品在材料配方(包括镜片保存液)、镜片光学设计、材料光学性能、理化性能、表面处理方式等方面的差异,尽可能选择与申报产品在上述方面最为相似的软性接触镜进行对比。申报产品与同品种医疗器械技术特征差异越大,论证差异对安全有效性的影响难度越大。

在某些情况下,申请人可选择一个以上同品种产品,例如选择与申报产品具有相同材料配方的接触镜作为同品种产品A,选择与申报产品具有相同光学设计的接触镜作为同品种B,同品种B的引入可为论述申报产品光学设计的提供依据及临床数据,但同时应考虑增加同品种产品而引入新的差异性,并应对申报产品与全部同品种产品的差异部分进行对比分析。

(二)适用范围及临床使用相关信息的对比

对比申报产品和对比器械在适用范围以及临床使用相关信息的相同性和差异性。建议重点考虑以下内容(包括但不限于):

1.适应证:可矫正的具体屈光不正种类,如近视、远视、散光。

2.适用人群:如成人;

3.适用部位:如角膜;

4.与人体接触方式和时间:如日戴;

5.重复使用:如推荐更换周期为日抛、月抛、季抛。

(三)技术特征的对比

申报产品与同品种产品技术特征的具体对比项目,建议重点考虑以下内容(包括但不限于):

1.设计信息

应详细对比申报产品与同品种产品的结构组成、工作原理等,特别是光学设计信息。

软性接触镜产品的基本原理大致相同。在屈光不正情况下,光线不能恰当的聚焦在视网膜上,导致视力模糊。软性接触镜采用光学矫正原理,使光线能够恰好聚焦在视网膜上,从而达到矫正视力的作用。注册申请人应结合镜片可矫正的具体屈光类型,描述相应的光学设计矫正原理(例如凸透镜、凹透镜等),如镜片具有特殊结构设计、光学设计等应在对比表中详细对比二者在工作原理上的差异。

建议对比表中应列出申报产品与同品种产品结构组成完整设计的叙述性描述,对物理形状、光学设计(如单焦、球面/非球面,前后表面应分开描述,后顶焦度,柱镜度,透光性能等)、散光镜片的旋转稳定性设计等进行详细对比,并提供产品结构图示。

2.材料

应明示镜片材料及配方的组成,包括聚合前各组成成分详细、完整的化学组成及含量,包括添加剂、着色剂、涂层或其它表面改性成分等。建议以列表的方式对镜片的材料配方及保存液成分含量进行对比,明确各成分的化学名称、CAS号、作用及比例含量,如有USAN命名也应一并列出。如为增强着色型镜片,应对比各颜色镜片着色剂配比含量、各颜色占镜片的比例含量,着色剂总含量占镜片比例上限等差异。

软性接触镜的材料配方通常包括单体、交联剂、引发剂、UV吸收剂(如适用)等,镜片中各成分种类及配比发生变化可能会对接触镜技术特征以及临床使用产生显著影响,并且该差异通常较难通过申报产品的非临床证据来支持其临床使用的安全有效性,故申报产品与对比产品的镜片材料配方存在差异时,通常不宜作为同品种产品进行对比。但对于增强着色镜片,如镜片着色剂种类及含量存在差异,并且着色剂已有明确接触镜或眼科领域的临床安全应用史,可通过毒理学评价、生物相容性评价等非临床证据证明着色剂临床使用的安全有效性,故材料配方中仅着色剂存在差异时,可考虑作为同品种产品进行对比。

3.产品性能、功能及其他关键技术特征

可参照GB 11417系列眼科光学接触镜强制性国家标准,并结合申报产品实际特性,性能要求的对比至少应包括以下内容:

3.1光学性能:后顶焦度、柱镜焦度、柱镜轴位、棱镜度、透光性能(可见光区透过率、色觉和紫外光区要求);

3.2几何尺寸及边缘轮廓:基弧半径或给定底直径的矢高、总直径、接触镜的光学区、边缘轮廓;

3.3材料物理性能:折射率、含水量、透氧、褪色试验(增强着色类接触镜适用)、镜片与预期可配套适用的护理方法的兼容性、边缘轮廓;

3.4材料化学性能:萃取试验、防腐剂的摄入和释放(如适用);

3.5灭菌:明确灭菌方法。

在性能要求的对比中,注册申请人应重点对比在相同测试条件下申报产品与同品种产品在光学参数、几何尺寸(总直径、基弧半径、中心厚度等)、透氧系数、含水量、折射率等方面的差异,将上述性能参数的标称值在相应性能参数项下予以明确。

注册申请人还应对比镜片的加工方法如离心浇铸、模压成型、车削成形等,以及染色、表面修饰处理等生产工艺的差别和内包装容器及材料的差别。

(四)差异性部分的安全有效性证据

注册申请人可将申报产品与一个或多个同品种产品进行对比,详述二者的相同性和差异性。针对差异性,提交差异不对申报产品的安全有效性产生不利影响的支持资料,从而论证申报产品的安全有效性。

经与同品种产品详细对比后,所有的差异均应逐一分析,并提供申报产品的非临床或临床证据证明差异性不影响申报产品临床使用的安全有效性。

例1,当申报产品与同品种产品的着色剂种类、含量存在差别时,与申报产品着色剂成分含量相同的接触镜产品在境内已上市,或者着色剂成分及含量在眼科相似或更高风险领域有相应临床安全应用史,或者提供着色剂的安全性证明资料、生物学评价资料、毒理学数据等以证明差异性不会对申报产品临床使用产生不利影响。

例2,在光学设计方面,申报产品与对比产品的后顶焦度、几何尺寸等可能存在差异,例如申报产品与对比产品相比后顶焦度范围扩大或由负光焦度扩展至正光焦度、镜片几何尺寸范围扩大等。在未改变镜片生产工艺等前提下,如果申报产品的后顶焦度极值、几何尺寸极值已通过相关性能验证并且已证明具有广泛的临床应用时,可视为差异不影响产品安全有效性。如申报产品在光学设计上与对比产品存在较大差异,例如球面增加柱镜设计,应考虑选择具有相同柱镜设计且有成熟临床应用历史的前代产品作为同品种产品。

例3,在分析申报产品与同品种产品理化性能差异时,申报产品首先应满足强制性标准中规定的允差要求,对于与材料配方直接相关的物理性能如折射率、含水量、透氧系数应相同,其余理化性能如存在差异,应分析导致该差异性的原因,如镜片材料配方、加工工艺等因素,并提供相应支持性资料。申请人应通过合法途径获得同品种产品的生产工艺、材料配方等非公开信息。如无法获知同品种产品的生产工艺信息,可通过镜片成品的物理形状、光学设计等公开可获内容,参考已知公认信息,反推其生产工艺,如能够充分论述申报产品与同品种产品具有相同的生产工艺或生产工艺的差别不会对申报产品的临床使用产生不利影响,应提供相应支持性资料。值得注意的是,如果申报产品聚合后的镜片材料为外部采购,申请人通常较难获得镜片的具体材料配方信息,并且仅通过供应商提供的材料成分信息、质量控制证明文件等也较难证明申报产品与同品种产品镜片材料配方具体差异。

例4,当申报产品仅因更换引发剂申请变更时,此时如选择变更前产品为同品种产品进行同品种临床评价,需要提供支持资料证明申报产品没有发生实质变化。应详细分析光引发剂变化对于产品材料配方的影响,及变更后的光引发剂在境内外的临床使用史,应提供变更前后材料配方各成分含量详细计算过程,光引发剂变更前后最终聚合物未发生实质变化且未对产品安全有效性产生影响的证明资料;结合模量、硬度(压力-张力曲线下的区域)等研究资料说明引发剂变化对终产品聚合物产生的影响,证明差异可接受。同时考虑到此种变化可能带来的眼部健康危害是,眼部可能暴露于镜片没有充分聚合反应的可提取化学成分中,应分别比对两种引发剂的单体质量控制标准,比对两种引发剂生产的最终聚合产物的可提取工艺助剂质量控制标准,证明目前更换光引发剂不会改变可提取物的质控标准。同时提供毒理学及生物学评价资料以证明差异性不会对申报产品临床使用产生不利影响。

对于境外已上市产品,如果申请人认为已有临床数据(如临床试验数据、临床经验数据、临床文献数据等)能够说明其临床使用安全有效性的,可作为针对差异性的支持性资料一并提交。

(五)同品种产品的临床数据

建议参考《医疗器械临床评价技术指导原则》要求,提交同品种产品的临床数据;临床试验或临床使用获得的数据(以下简称临床数据)可来自中国境内和/或境外公开发表的科学文献和合法获得的相应数据,包括临床试验数据、临床经验数据、临床文献数据等。临床文献数据的收集应保证查准、查全文献,具有可重复性;临床经验数据收集应包括对已完成的临床研究、不良事件、与临床风险相关的纠正措施等数据的收集。注册申请人可依据产品的具体情形选择合适的数据来源和收集方法。

临床数据中如有产品的规格型号、配戴方式、随访观察时间、不良事件及并发症等相关内容,建议列表分析。

[1]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告2021年第73号[Z].

[2]国家药品监督管理局.决策是否开展医疗器械临床试验技术指导原则:国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告2021年第73号[Z].

[3]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价等同性论证技术指导原则: 国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告2021年第73号[Z].

[4]国家药品监督管理局.医疗器械注册申报临床评价报告技术指导原则: 国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告2021年第73号[Z].

[5]原国家食品药品监督管理总局.医疗器械临床试验设计指导原则:总局关于发布医疗器械临床试验设计指导原则的通告2018年第6号[Z].

[6]国家药品监督管理局.软性接触镜注册技术审查指导原则:国家药品监督管理局关于发布软性接触镜和人类体外辅助生殖技术用液等2项注册技术审查指导原则的通告2018年17号[Z].

[7]国家药品监督管理局.软性接触镜临床试验指导原则:国家药品监督管理局关于发布角膜塑形用硬性透气接触镜及软性接触镜2项临床试验指导原则的通告2018年第51号[Z].

[8]GB 11417,眼科光学 接触镜 系列标准[S].

[9]Premarket Notification(510(k))Guidance Document for daily wear contact lenses (JUN 28,1994)[Z].

[10]Amendment 1 to May 12, 1994, Premarket notification (510(k)) guidance document for daily wear contact lenses[Z].

[11]Draft Guidance Soft (Hydrophilic) Daily Wear Contact Lenses – Performance Criteria for Safety and Performance Based Pathway[Z].

附件1

(一)睫状充血

可按下列分级

0级 正常 无充血

1级 轻度 轻度睫状充血(角膜周边轻度整体充血)

2级 中度 明显睫状充血(明显的局限性充血)

3级 重度 严重的睫状充血(角膜周边严重充血)

(二)球结膜充血

可按下列分级

0级 正常 无充血

1级 轻度 轻度弥漫性充血

2级 中度 明显的局限性或弥漫性充血

3级 重度 弥漫性的巩膜浅层充血

(三)球结膜镜片压迹/凹陷:0为无,1为有。

(四)睑结膜观察

睑结膜最大反应位置可按下述分级记录:

0级 正常 结膜面均匀光泽

1级 轻度 直径小于1mm的轻微或散在的乳头或滤泡

2级 中度 a)直径小于1mm的明显乳头或滤泡

b)1个乳头顶端染色

3级 重度 a)直径1mm或以上局限性或弥漫性的乳头或滤泡

b)1个以上乳头顶端染色

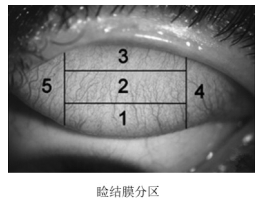

另外,睑结膜反应按五个睑结膜区域分别记录(见下图):将睑结膜纵向分为4份,内1/4为5区,外1/4为4区,中间2/4为1,2,3区。将中间2/4区再横向分为三等分,靠近穹隆侧为1区,中间为2区,靠近睑缘侧为3区。

(一)角膜水肿

1.上皮水肿

0级 正常 无水肿,角膜清晰透明

1级 轻度 上皮轻度雾状混浊

2级 中度 明显的局部或整体上皮雾状混浊

3级 重度 广泛的上皮云雾状混浊,可能出现大泡

大泡的存在与否必须说明,同时说明它们的数量。出现大泡必须看作可报告的4级严重上皮水肿。

2.基质水肿

基质水肿可按下列分级:

0级 正常 无水肿

1级 轻度 轻度角膜中心混浊,瞳孔边缘清晰可见

2级 中度 角膜混浊,瞳孔边界模糊可见或有后弹力层皱折。

3级 重度 角膜中心混浊,瞳孔边界不可见出现明显后弹力层皱褶

(二)角膜上皮微囊

0级 无 裂隙灯后部反光照射下未发现微囊泡。

1级 轻度 中心或旁中心区角膜少量微囊,少于30个,表面无染色和其他异常。

2级 中度 多量微囊出现,多于30个,并有融合,可伴有明显染色或干燥斑。

3级 重度 大量微囊出现,大于50个,并融合成片,伴有明显染色或上皮糜烂。

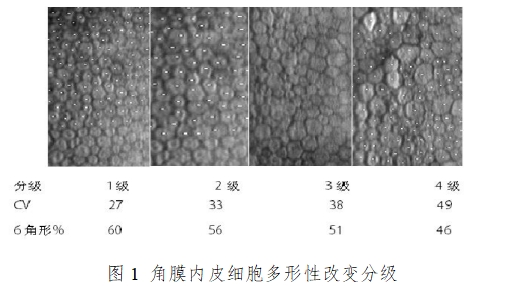

(三)角膜内皮多形性变化(图1)

0 级 无 细胞密度高(通常高于2500/mm2),大小均匀,规则六角形内皮镶嵌,CV值(形态变异系数)<25,六角形细胞比例>65%。

1级 微度 偶有个别内皮细胞增大,25≤CV值≤30,60%≤六角形细胞比例≤65%。

2级 轻度 个别内皮细胞增大,形态仍较规则,30<CV值≤35,55%≤六角形细胞比例<60%。

3级 中度 内皮细胞增大,密度有所降低,细胞大小分布不均匀,形态不规则,35<CV值≤40,50%≤六角形细胞比例<55%。

4级 重度 内皮细胞明显增大,密度明显降低(低于2000/mm2),大小显著不同,形态极不规则,CV值>40,六角形细胞比例明显降低,即六角形细胞比例<50%。

注:当所测得的CV值、六角形细胞比例未能分在同一级别时,应取两个数值对应级别中高的级别。

(四)角膜新生血管形成

角膜新生血管按血管伸入角膜透明区的范围分级:

0 = 无 无血管延伸

1 = 微度 <1mm血管延伸

2 = 轻度 ≥1mm至≤1.5mm血管延伸

3 = 中度 >1.5 mm至≤2mm血管延伸

4 = 重度 血管延伸>2mm

另外,血管延伸的深度和位置可做如下述报告

深度:a)表层

b)基质层

位置:N鼻侧 T颞侧

I下方 S上方

C全周 X其他的(需具体描述)

(五)角膜浸润

角膜点状浸润可按下列分级:

0级 正常 无浸润

1级 微度 少于5个点状浸润

2级 轻度 大于5个少于8个点状浸润

3级 中度 > 8个点状浸润

4级 重度 出现片状浸润或深基质浸润

(六)角膜的其他损害

1.角膜糜烂

局部全层角膜上皮细胞缺损。

2.周边角膜溃疡

呈圆形,在炎症浸润的基础上全层上皮缺损,位于角膜周边区。

3.感染性角膜溃疡

明显充血,全层角膜上皮缺失,基质炎症和坏死,位于角膜的中央区或旁中央区。

附件2

临床方案如包括这些程序,应考虑下述分类。

为评价视觉性能,应测量视力。另外,在有眩光光源时,也应测试低对比的视力、对比敏感度和视觉性能。

应提供受试者戴镜前、后的屈光度变化(球镜度及柱镜度)。

应记录受试者角膜强弱主径线曲率及角膜散光度和散光轴位的结果。

(一)概述

可使用下述分类评价接触镜眼内配戴特性。

(二)镜片中心定位

镜片在角膜上的稳定位置,应按如下3分值记录:

0 = 最佳镜片中心定位

1 = 可接受的非中心定位

2 = 不可接受的非中心定位

(三)镜片移动

应记录镜片的移动。

眨眼后立即记录相对于镜片的基础位置的镜片移动。

下睑上推,镜片复位运动的结果,用下列数字记录:

-2 = 不可接受的移动过小

-1 = 可接受的移动过小

0 = 最佳移动

+1 = 可接受的过度移动

+2 = 不可接受的过度移动

(一)前表面湿润度

0 = 反射面光滑均匀

1 = 表面粗糙模糊,在每一眨眼瞬间看起来清晰,凝视时变得模糊。

2 = 表面有局限性干燥斑(不湿润)

3 = 镜片表面不湿润

(二)前表面沉淀物

0 = 无 表面清洁

1 = 微度 仅在泪液干燥后可见

2 = 轻度 易去除的可见沉淀物

3 = 中度 不可去除的沉淀物

4 = 重度 不可去除的沉淀物,影响舒适度

(三)后表面沉淀物

0 = 无 表面清洁

1 = 微度 3点或更少的可去除微粒

2 = 轻度 最多至10点的可去除微粒

3 = 中度 3点或更少的不可去除沉积

4 = 重度 4点或更多的沉积物和(或)角膜压迹

七、主观可接受程度

(一)舒适度

0 = 疼痛,不能接受镜片

1 = 非常不舒服,有强烈刺激或不耐受

2 = 轻微不舒服,有刺激性或不耐受

3 = 舒适,有镜片存在感但无刺激感

4 = 非常舒服,偶有镜片存在感

5 = 极佳,无镜片存在感

(二)视觉

0 = 不可接受,镜片不能配戴

1 = 很差,视力不良,不可接受

2 = 差,视力模糊,但可接受

3 = 好,偶尔视力模糊,但可接受

4 = 很好,轻微视物模糊,可接受

5 = 极佳,无视觉模糊

(三)可操作性

0 = 极差,不能对镜片操作

1 = 很差,有困难和非常偶尔才能成功戴上和取出

2 = 差,有困难,偶然地戴上和取出成功

3 = 好,有一些问题,但通常能成功地戴上和取出

4 = 很好,偶尔有镜片戴上和取出困难

5 = 极佳,镜片的戴上和取出没问题

(四)镜片的清洁性

0 = 极差,不能清洁镜片

1 = 很差,基本不能清洗干净镜片

2 = 差,有困难,偶然清洁困难

3 = 好,有一些问题,但通常能清理干净镜片

4 = 很好,偶尔有清洁困难

5 = 极佳,镜片处理很干净

附件3

站点声明

本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。

思途医疗科技有限公司专注于医疗器械产品政策与法规规事务服务,提供产品注册备案申报代理、临床试验、体系建立辅导、分类界定、申请创新办理服务。

《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口药品带离先行区使用管理暂行办法》已经3月24日海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区领导小组会议审议通过,现印发给你们,请遵照执行

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》(厅字〔2017〕42号),按照国家药品监督管理局《关于扩大医疗器械

为规范医疗器械注册人跨区域委托生产的监督管理,推进长江三角洲区域医疗器械跨区域监管,根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《

附件:血液透析用水处理设备注册审查指导原则(2024年修订版)(2024年第19号).doc血液透析用水处理设备注册审查指导原则(2024年修订版)本指导原则旨在指导注册申请人对血液透析用水处理设备注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门提供参考。本指导原则是对血液透析用水处理设备的一般要求,注册申请人依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,要具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产

国家药监局关于发布免于进行临床评价医疗器械目录的通告(2025年第19号)发布时间:2025-05-13为做好医疗器械注册管理工作,根据《医疗器械注册与备案管理

附件:一次性使用医用冲洗器产品注册审查指导原则(2022年第41号).doc一次性使用医用冲洗器产品注册审查指导原则本指导原则旨在指导注册申请人对一次性使用医用

本指导原则旨在帮助和指导注册申请人对一次性使用腹部穿刺器注册申报资料进行准备,以满足技术审评的基本要求。同时有助于审评机构对该类产品进行科学规范的审评,提高审评工

附件:医用透明质酸钠创面敷料注册审查指导原则(2024年第21号).doc医用透明质酸钠创面敷料注册审查指导原则本指导原则旨在指导注册申请人准备及撰写医用透明质酸钠创面敷料注册申报资料,同时也为技术审评部门审查注册申报资料提供参考。本指导原则是对医用透明质酸钠创面敷料产品的一般要求,注册申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对

国家药监局器审中心关于发布影像型超声诊断设备(第三类)注册审查指导原则(2023年修订版)的通告(2024年第29号)发布时间:2024-10-14为进一步规范

国家市场监督管理总局令 第47号 《医疗器械注册与备案管理办法》已经2021年7月22日市场监管总局第11次局务会议通过,现予公布,自2021年10月1日起施行。 附件: 医疗器械注册与备案管

六年

医疗器械服务经验

联系思途,免费获得专属《落地解决方案》及报价

咨询相关问题或咨询报价,可以直接与我们联系

思途CRO——医疗器械注册临床第三方平台